春休みは短いので、できることが限られています。基礎・基本を徹底的に行うことが、お子さんもすべきことがはっきりとし、短期間で結果も出やすいでしょう。

あれもこれも手を出すと、結局どれも中途半端になってしまう可能性があります。これだけは身に付けるという内容を決めましょう。学年が上がる前に苦手なものを少しでも克服し、自信を付けさせてあげておきたいですね。

まずは、国語と算数を優先的に行います。合間に、気分転換も兼ねて、音楽や体育などを入れていくとよいでしょう。

1年生の国語・算数の学習内容が身に付いているのであれば、体を動かしたり、創造的なことに取り組んだりするのに時間をつかうと楽しそうですね。

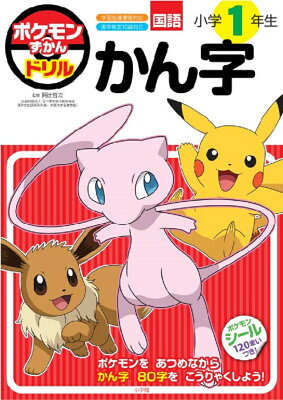

とにかく学習させたい!という方は、目次から”ドリルの活用”へとんでくださいね。ポケモンずかんドリルはよくできています。算数・国語があり、お子さんに必要なドリルを選べます。

教員歴20年以上、1年生を8回担任している教員が、春休みの有効的な活用例を解説していきます。

各教科のおさえるポイント

各教科、1年間でたくさんのことを学習しましたが、全て復習することはできません。これは!という内容を上げてみました。

国語

国語は他の教科、そして日常生活に関わってくる重要な教科です。

50音は書けても「は」「を」「へ」「っ」などが身に付いていない子もいます。

その場合は、日記などを書くのもよいです。強要すると書くことが嫌いになってしまうので注意が必要です。夜にお家の方も一緒に日記を書いて、読みあいっこなど、楽しい要素を入れてあげるとよいでしょう。ゲーム感覚のものや、お家の方と関われるものが1年生にとっては嬉しいでしょう。

50音をマスターできていない子が案外います。今身に付けなければ、6年生になっても身に付かないということがあります。

カタカナは今確実に身に付けておいてほしい内容です。

漢字ドリルを使用してもよいですし、国語の教科書の後ろのページに漢字一覧表が掲載されている場合もあります。「校」ではなく、「学校」などの単語で練習するとよいです。漢字は意味を持つ文字ですので、使い方が難しいですからね。

見逃されやすい内容ですが、何かと困ってしまうのが音読です。すらすら読めるように練習しておきたいですね。

音読が苦手であれば教科書を、初めての文がたどたどしい場合は、簡単な絵本を声に出して読むとよいでしょう。算数の文章題が苦手なお子さんは、すらすら読めずに意味が理解しにくい場合があります。

お家の方と役割読みしたり、「。」で交代読みなど、楽しんで取り組めたら頑張れるかもしれませんね。

算数

2年生では、ひっ算・かけ算がメインになります。復習して備えておきましょう。

繰り上がりのあるたし算・繰り下がりのあるたし算は必須です。

計算カードや計算問題をタイムではかるなど、とにかく考えずに瞬時に答えられることを目指します。タイムではかると、ゲーム性があり、やればやるだけ結果が出ます。少なめの量からはじめるのがよいでしょう。たくさん問題があるのを見るだけで嫌になりますからね。

音楽

学校で楽しく授業を受けていればよいというわけでもないのです。

3年生からリコーダーにかわる学校もあるので、あと1年間くらい鍵盤ハーモニカができなくてもよいというわけではないです。

音楽の時間に鍵盤ハーモニカが占める割合は大きいです。鍵盤ハーモニカと歌、楽器を合わせたり、鍵盤ハーモニカができるからこその楽しみがあります。特に低学年では音楽は気分転換の時間です。

鍵盤ハーモニカがあるために嫌な時間になってしまってはもったいないです。

また、鍵盤ハーモニカが苦手ということは、練習の仕方が身に付いていないということがあります。リコーダーも楽器がかわるだけなので、すぐに嫌になってしまう可能性が高いということです。

1曲まるまるを何度も練習するのではなく、分解しながら、少しずつマスターして、最後に全て通してみるという練習を教えてあげるとよいですね。「まずはここまで」「ここからここままで」といったように、示してあげます。

鍵盤ハーモニカも、練習すれば結果があらわれやすいです。自信につながりますよ。

体育

あたたかくなってきましたので、みんなで外に出てると気分転換にもなります。

泳げなくても構いません。水が怖いと、プールの授業中に何もできないので、顔を付けたり、水の恐怖心がなくなったりするように準備しておくとよいでしょう。

慣れもありますので、短期間で一気に練習できる水泳教室の短期コースはお勧めです。

縄跳びは、暑くなる前までしか練習できません。ですので、今のうちですね。3学期の体育で縄跳びがあった学校が多いことでしょう。ですので、やる気になっていたり、目標が明確になっている今のうちにある程度マスターしておくとよいです。

前跳び、後ろ跳び、かけあし足跳び、けんけん跳びくらい、スムーズにできるようになっておいてほしいところです。縄跳びは、「リズムよくフォームを崩さずジャンプし続ける」「一定のスピードで手首を回し続ける」「タイミングよく跳ぶ」といった複雑な一連の動作を続けていかなければなりません。

縄は各自で持っていますので、かなりコスパのよい運動ではないでしょうか。

とび縄が園で使用していたままのお子さんを見かけます。跳びにくそうです。また、持ち手が弱いお子さんもおられます。数名、すぐに割れてしまっていました。6年間使用できる、丈夫でまわしやすい縄をこの機会にご検討されてみてはいかがでしょうか。下記で紹介しております。

今からの時期が丁度お勧めです。冬は鉄棒が冷たいからです。そして、あっという間に練習できなくなります。夏は鉄棒が熱いからです。

ですので、2年生に上がる前に、1年生でできなかった技を練習しておきましょう。

2年生では逆上がりも入ってくるかもしれません。鉄棒は体育の授業で急にできるわけではないです。鉄棒は1学期にすることが多いので、今から毎日公園に行って練習をしても早すぎることはありません。

鉄棒が苦手なお子さんは下記をご覧ください。YouTubeでも同じようなアドバイスをされていました。動画と合わせてご覧いただくと、ポイントを理解しやすいかと思います。

ドリルの活用

忙しくて、ずっと付き添ってあげれないことも多いでしょう。

- 付き添って一緒にする

- 自分で進めさせて時々のぞく、あとから確認・ほめる

内容ごとにこの2つに分けるとよいでしょう。

- 一人では難しいこと

- 難しい方法

- 苦手度が大きいこと

これらは慣れるまでは付き添いが必要でしょう。

しかし、内容によっては、市販のドリルを活用すると自分で進めやすくなることがあります。子どもだけで進められるようにうまくつくられています。

上手に活用して、お家の方の時間も確保していきながら、自分で学ぶ力も付けさせていきましょう。

おすすめはポケモンずかんドリル

算数と国語、入学前から対応しています。国語科界で著名なな吉永幸司先生が監修をされています。

ひらがなとカタカナを一緒に学習できる効率的なドリルです。今までなかった考えです。

2年生の漢字は、1年生とは比べものにならない難しさと量です。1年生の漢字は1年生の内に身に付けておきましょう。すでに身に付いている場合は、2年生のドリルを先取りしておくのもよいくらいです。

算数が苦手なお子さんには、まずは基本を身に付けておくのが先決です。たし算ひき算ができないと今後困ります。

文章題はどの学年でもつまづきやすいです。練習問題に慣れることも必要ですね。

なかなか注目されない内容ですが、算数見方・考え方の幅を広げます。余裕があるお子さんや、図形が苦手なお子さんは、活用してみてください。

今、売り上げ数を伸ばしている人気のドリルは、小学館の「ポケモンずかんドリル」です。シリーズ化されています。子どもを惹きつける工夫が満載です。形だけでなく、内容も細部まで熟考されています。

ネットでお得に購入してみてください。お子さんに合った学年を選ぶとよいでしょう。

1 学習意欲の向上

ポケモンとのコラボレーションにより、子どもたちの学習意欲が高まる。

2 楽しく学べる工夫

- 50の課題(バトル)をクリアするごとにポケモンをゲットできるコンセプト

- ポケモンシールを各ページやポケモンずかんボードに貼れる達成感

- フルカラーでイラストやキャラクターのコメント、ミニゲームの導入

- 10バトルごとのまとめや遊び要素を加えた問題

3 自学自習のしやすさ

1日10分から始められる構成で、自学自習しやすくなっている。

4 お子さんに適した選択が可能

[漢字][ひらがなカタカナ][たし算ひき算][文しょうだい]というように、内容ごとにドリルがわかれている。必要なドリルを選択し、苦手なところ、つまづいているところを重点的に復習できる。

5 学習指導要領対応

学校の学習内容と一致しているので混乱することなく安心して進められる。必要な基礎知識や技能が入っている。

効果的な活用方法

楽しめるドリルだから進んで取り組んでくれるだろうというわけではありません。

やはり、お家の方に、見てほしい!認めてほしい!という思いが強いです。学習したページを見ながら、ほめたり、話を聞いてあげてください。それが、翌日の意欲につながります。

また、時々はドリルに取り組んでいる姿をのぞいてみてください。姿勢だけでなく、鉛筆の持ち方も見てください。握っている子が多いです。

合言葉は

親指と人差し指でつまんで、すーっとたおして中指まくら

です。

中指で支えていないと、余計な力が必要だったり、マスからはみ出る=小さい字が書けないなど、今後たくさん書く場面で困ってきます。

そして、鉛筆の持ち方まで見たら、書いているところを見てみましょう。

書き順が全く違うということが大いにあります。ひらがなでも書き順が違う子もいます。下から違和感なく書いている子もいます。書き順には一定の規則があり、指の流れで漢字も覚えていきます。

書き順を意識していないと、今後膨大に出てくる漢字が覚えにくくなります。早く書き順の一定の規則に慣れてしまった方がよいです。

詳細は下記をご覧ください。

まとめ

春休みはあっという間です。うかうかしているとすぐに新学期です。また、あれもこれもと手をのばすと、どれも身に付かなかったとなりかねません。

「これだけはできた!」「これだけやった!」と自信をもって2年生に進めらるよう、ドリルなども活用しながら取り組んでみてください。

コメント