漢字の練習が始まったけど、何か気を付けることはあるかしら。

基本はひらがな練習と同じように見てあげたらいいですよ。

ただ、漢字はひらがなやカタカナと異なるので注意する点があります。

1年生が漢字に出会うと、漢字特有の難しさにひっかかることがあります。

・覚えなければならに文字が大量

・一音一文字ではなく意味をもつ一文字の理解

・文字のバランスや運筆の難しさ

・気づきにくい間違え

膨大な量をこなして覚えていくためには、早く筆順に慣れることです。

筆順がめちゃくちゃの場合、漢字を図形や絵のようになんとなく覚えることになり、たくさんの量を覚えることは難しいです。

筆順は自然な運筆になっているため、漢字を覚えるためには必要なのです。

筆順には規則性があるので、学習し始めたところで正しい書き順を早く癖づけさせてあげることが鍵となります。

お子さんだけではなかなか意識できないこともあるので、ここは、お家の方の頑張りポイントです!

「川」「三」「木」などは何とか書けても、「五」「書」など次第に漢字が難しくなります。はじめ、書き順を適当にしていると、今後、見様見真似でしか書けなくなります。

とは言っても、毎日書き順が合っているかを見続けるのは大変よ。

教員歴20年、1年生8回担任の教員が、漢字のアドバイスのポイントと、お子さんが正し筆順か、簡単確認方法をご紹介しますね。

漢字の前にひらがなは基本です。カタカナも合わせて学習できる「ポケモンずかんドリル」はおすすめです。

漢字特有!アドバイスのポイント

ひらがなを1学期間かけて学習していましたが、カタカナはあっという間に授業が終わります。

教科書では、カタカナの前に漢字の学習に入ります。

1年生は、新しい文字の獲得オンパレードですね。

ひらがな・カタカナと漢字は明らかに違います。「漢字一文字に意味がある」これを理解するまでに時間がかかります。

ひらなが・カタカナは、「き」には、音の「き」であり、意味はないですよね。

また、バランスがとりにくかったり、間違えに気づきにくかったり、慣れるまでは一文字書くのも大変です。

意味をもつ漢字

漢字は一文字に意味が含まれています。「き」でも「木」「気」があり、それぞれに意味があります。意味に合わせて使い分けないといけません。この理解が難しいのです。

「一」には、「1」という意味があります。

- 一こ=いっこ

- 一つ=ひとつ

- 一まい=いちまい

発する言葉が変わってきます。理解できていないための誤りが多いです。

- 一こ➡「一っこ」

- 一つ➡「一とつ」

- 一まい➡「一ちまい」

ひらがな・カタカナと明らかに違うため、なかなか漢字に慣れません。

・一文字一音

・文字に意味がない

一文字一音を当てはめて漢字でも読んでしまうのです。

なんとなく漢字は読み方が違うのだと分かっても、意味を理解できていないために、「一」のうしろに何を付けたらよいのかがわからないのです。

「げん木」「~しまし田。」など書いてしますのは、1年生あるあるです。

意味が理解できても、漢字ならではの「送り仮名」に苦戦していきます。

送り仮名は、初めは読み方の種類が少なく、何となくで覚えられる漢字ばかりですが(大きい・小さいなど)、次第にたくさんの読み方&送り仮名がある漢字が登場してきます。

このあたりから、漢字のできに差が出てきます。

送り仮名は、視写、絵日記や1文日記、観察カード、お手紙など、実際に書くことで慣れていきます。

漢字練習もある程度必要ですが、文をどんどん書く習慣を付けていく方が楽しくて学びになりますね。

自分で考えるのが苦手であり、漢字に慣れたいのであれば、視写して音読するのがよいかもしれませんね。

漢字のバランス

カタカナは直線が多く書きやすいため、バランスもとりやすいです。一方、ひらがなは曲線が多いため、バランスをとるのが難しいです。漢字は、さらにバランスをとるのが難しくなります。

画数が多い漢字

ひらがな・カタカナでも練習時に教えられていた、マスの部屋を意識することが、より必要になります。

ひらがなよりも画数が多くなるため、バランスが悪くなることがあります。

見様見真似で必死に一画一画書き、書き終えて見てみるとバランスが崩れていたということがおこります。

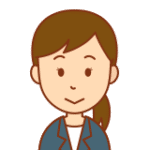

「青」「学」

上の部分が大きくなってしまいやすい

「校」

左「木」と右上「六」と右下「メ」のそれぞれが単体で書かれて、ばらばらのまとまりのない字になりやすい

文字のバランスの基本は、十字線と部屋を確認することです。

小学校では①の部屋、②の部屋のような呼び方をよくします。

バランスをよくするための基本は、マスに入っている十字の線と①から④までの部屋を意識することです。

「青」

上の部分は十字線の上(①②の部屋)におさまるように書くようにします。

スタート位置が下にならないように気を付けないと、部屋におさまりきらなくなります。

「校」

「木」「六」「メ」のようにかたまりで見るようにアドバイスするとよいです。

バラバラになっていたら、まだ一画一画で文字を見ているので、覚えるのも苦労します。見方を教えてあげましょう。

それぞれのかたまりが①から④のどの部屋に入っているのかを見ます。

「木」は左側、「六」は②、「メ」は④の部屋ですね。

かたまりを単体ではなく、「メ」は「六」の「ハ」の間に入っているというように、かたまり同士の位置関係も見れるようになると、文字のまとまりがでてきます。

①かたまりで見る(画数が多い時など)

②十字線を目安にスタート位置を決める

②十字線や①~④を目安に配置する

③かたまり同士の位置関係に注目する

画数が少ない

画数が少ない方がバランスをとるのが難しいことが案外あります。下記の3点ができてるかを見てあげましょう。

①等間隔でないのが目立つ

例えば、「三」は画数が少ない上に直線なので簡単そうに見えますが1年生が書くとバランスが悪くなりやすいです。等間隔にするのが難しいからです。

ひらがなで等間隔を意識することはありません。

2画目をマスの横線になるので、マスの線を意識すればよいだけのように思いますが、2画目・3画目のことを考えずに1画目を書き始めるのでバランスが悪くなります。

スタート位置を間違っているのです。

「正」の字は「三」よりも画数が増えますが、1画1画のスタートほとんどがマスにある十字線をガイドにして書けるので書きやすいのです。

②微妙な長さの違いが目立つ

「三」では、下が長く、真ん中が上よりも微妙に短くなります。

間隔と同様、1画目が大事です。1画目を長く書きすぎてしまったり、短く書きすぎてしまたっりすると、2画目を短く、3画目を一番長くということができなくなってしまうのです。

お手本を見ながら、マスに対してどれくらいの長さになっているのかを見ながら書けるかどうかにかかってきます。

③右肩上がりの直線が目立つ

画数が少なくなると直線が長くなるため、斜めになりやすいです。

画数が少ないとその斜め線が目立つということです。横の直線を書くのは難しいのですね。

カーブやはね、右はらいなどの運筆

1年生でもはらいなどが難し漢字を習います。

「月」1画目の左カーブ、2画目のはね

「九」1画目の左カーブ、2画目にカーブから上へはね

「先」1画目・5画目の左はらい、6画目にカーブから上へはね

一つに集中し、一つに集中し・・書けたと思ったら、なんか形が・・・となりやすい字です。

カーブは十字線を見てもわかりにくく、手本を見ながらゆっくり慎重に書く力が求められます。

「月」では、1画目で右ばらいをしているので、2画目の横線まで斜めにさがってしまうなど、前の運筆に影響を受けやすいのです。

「大」「木」右ばらい

初期に出てくる字ですが、右ばらいが「とめ」になったり、はらおうとしたら「はね」になってしまったりします。右ばらいは横へ力をぬいて鉛筆を離すのでこの感覚が難しいのですね。

右ならいの力をぬく感覚が、毛筆ではないので、鉛筆ではわかりにくいので仕方ないところでもあります。

「右はらい」のように力をぬくのも難しいですが、反対に「とめ」が身に付かない子もいます。全てすっと鉛筆を離してしまうので字が乱れます。「とめ」は基本です。

「とめ」が身に付いていないお子さんには、少しざらざらした下敷きがあります。「とめ」の感覚をつかめるようにつくられているようです。

直りにくい間違えに注目する

誤りを教えても間違い続けてしまうことがあります。早めに直してあげた方がよいです。

初期の頃によく見られるのが、つける場所が違うということです。

「木」3画目4画目を2画目の下の方から書き始めてしまう

「大」3画目を2画目の下の方から書き始めてしまう

見間違え、忘れてしまっているというよりも、教えても理解できない場合があります。

理解できる時期がきたら直ると思いながら根気強く言い続けています。1画1画を注意深く見る習慣を付けていきます。

間違いは指摘されないと自分で気づくことが難しく、誤ったまま何度も練習してしまう可能性が出てきます。

漢字を覚えるために書き順は必須

書き順は、漢字を覚えるために一番重要でありながら、先生やお家の方がお子さんの誤りに気づきにくいということが難点です。

1年生の内に書き順を意識させ、自然な流れの書き順に早く慣れることが、今後の漢字学習に影響を与えます。

書き順の規則性を身に付けて覚える

小学校6年間で1000字以上を学習します。1年生では80字です。この量を覚えるために、1年生から書き順を正すことを癖付けておくことが重要です。

漢字の書き順には規則性があります。

①上から下

②左から右

③外から中

④突き出ているものは最後

何度も練習して手にこの自然な流れを覚えさせていきます。書き順を無視して書いていると、この流れが身に付きません。

文字を図形として捉えて、一画一画覚えている場合、大量にある漢字=図形を覚えることが難しくなります。

間違いに気づかない書き順

誤字や送り仮名の間違え、覚えているかどうかは、練習プリントやノート、テストなど、書いたあとを見ればわかります。

しかし、書き順は、書き終わった後に誤りがないかを見つけるのは大変ですし、難しいです。

よく見るときづくこともあります。「出」は山が二つということも。口は、一筆書きになっていることも。

授業では、一斉に書き順を確認します。

基本的には先生が一人に付き添って練習するわけではありません。一人ひとりの漢字を見るのは、書き終わったあとか、書いている最中の一部となります。

ですので、書き順の誤りに先生が気づくのは、下記の場合が多いです。

- 誤字がだけでなく、形にいびつさが見られたり、二画で書くところを一画で書いているなど、形が違う場合

- たまたま書いているところを見て

形が整っていると、誤りに気づけないということが大いにあるのです。

授業中に積極的に参加していると、先生も気づきやすいですし、身に付きやすいです。

・一斉で確認する空中の黒板(空書き)など、声を出しながら大きく書いている

・手本を見ながら、文字のバランスを確認しながら書いている

授業でどれだけ意識しているか、個人差が出てきます。

一斉で確認している時に、参加していない、もしくは、なんとなく手や声をみんなに合わせて入るだけでは、個人練習に入った時も書き順まで意識して書くことは難しいです。

授業で書き順を意識して書かせるには、個人の力に寄るものが大きく、そこまでやらせきるのはなかなか至難の業です。

家での書き順練習

学校で書き順まで直すことはなかなか難しいですので、お家でフォローしてあげるのがよいです。

とは言っても、ずっと書き順を見ているわけにはいきません。時間をかけずにできる方法をご紹介します。

・宿題を利用する

毎日のことなので習慣化されると見逃しが減ります。

・ゲームで隙間時間を利用する

お手軽にお子さんも楽しみながら取り組めます。

いろいろ試してしっくりくるものや続けやすいものを見つけていただけたらと思います。

宿題の一部を確認する

1年生では、宿題ができているかを見てくださるお家の方が多いです。

漢字練習においては、誤字がないか、丁寧に書けているかなどのチェックをしてくださっています。

しかし、ずっと付き添って見ておられる方は少ないかと思います。

1学期初期、慣れるまでは一緒にしておられる方も多いようですが、2学期になれば、出来上がりを見るということがほとんどでしょう。それでは書き順の誤りには気づけません。

しかし、忙しい中、ずっと付きっきりで見ることは難しいですよね。そこで、一部だけは書いているところを見て、書き順が正しいかを確認します。

漢字ドリル①~⑤をそれぞれ1行ずつ練習する宿題

◆最初だけを一緒にする

・①を1列書き終えてから②に進むのではなく、①から⑤までを一通り先に書いているところを見る。その後は一人で下のあいたところをうめていく。

・最後に書き終えたノートを確認する。

<メリット>

・はじめに書き順の誤りに気づけるので、身に付くまで数回一緒に練習できる

<デメリット>

・ひらがな部分も見ることになるので付き添う時間が長くなる。

◆最後だけ一緒にする

・列の最後の一ますだけを残して一人で練習しておく。

・最後の一マスを見ながらうめていく。

<デメリット>

・放課後児童クラブなどで宿題ができる

<デメリット>

・誤った書き順のまま練習を続けてしまっていることになる

漢字の宿題は、学校によって異なりますが、一部だけ書いているところを見るという習慣をつくれば、早めに誤りに気付いてあげられます。宿題やお家の状況に合わせてアレンジしてみてください。

書き順ゲームで確認する

ゲーム性があると、少しの時間でお子さんも喜んで練習できます。

◆その日の漢字の宿題の中から出題し、お子さんが答えをお家の方の背中(手のひら)に書く

・逆バージョンで、お子さんがお家の方に出題し、お家の方が答えをお子さんの背中(手のひら)に書く(たまに間違えてみる)

◆漢字アプリを使用する

・書き順を判定してくれるものを選ぶ

最近では漢字ドリルなどにQRコードが付いていることが多いです。書き順まで判定してくれるものは少ないですが、一度試してみるとよいですよ!

まとめ

漢字練習では、ひらがな・カタカナと異なりひっかるところが多いです。

卒業するまで大量の時間を使って、大量の漢字を覚えていきます。

2年生になると、覚える量と難しさが一気にUPします。

根気と手間がかかりますが、1年生の間に一文字一文字意識した丁寧な取り組みを身に付けさせ、早く漢字に慣れるようにしておくことが、後々楽になります。

その中で、学校では誤りに気づきにくい「書き順」に関しては、特にお家の方が気を付けてあげた方がよいでしょう。

一度にたくさんの時間を費やすのではなく、短時間で継続的に確認してあげる方が効果的です。

お家の方が継続的に見ていくことが大変な場合、学習系習い事も検討に入れるとよいでしょう。

コメント